Rédaction

Le caractère crédible du récit

Il y a quelque temps dans un de nos billets, nous demandions ce qu’était une histoire divertissante. Les personnages y sont sûrement pour quelque chose. À ce sujet, Mandy Newell cherche à comprendre ce qui fait qu’un personnage en est un bon. Reprenant les propos de Lawrence Block, elle identifie trois dimensions : plausible, sympathique et original (« Character », www.comicmix.com, 12 mars 2012). Newell s’attarde au terme « sympathique ». Pour notre part, nous accrochons plutôt sur le terme plausible et lui préférons l’adjectif « crédible ».

Pour essayer de cerner ce dernier, citons l’analyse de Jozef Siroka au sujet du film Warrior. Siroka Indique : « À l’instar de Spike Lee, O’Connor n’exploite jamais les thèmes sociaux en question à des fins de ponctuations émotionnelles faciles ou de revendications populistes. Son message s’articule plutôt autour de personnages crédibles, nuancés et attachants, en proie à des problèmes quotidiens auxquels la plupart d’entre nous peuvent s’identifier. » (« Warrior: noble retour à l’état primitif », www.lapresse.com, 31 janvier 2012)

Mais certains pourraient répliquer que d’affronter des monstres, des robots ou des tueurs sanguinaires ne ressemble en rien à des problèmes quotidiens. En effet, c’est pourquoi nous préférons utiliser le terme « crédible » plutôt que « plausible ». La crédibilité demande au lecteur d’accepter les conventions imposées par l’univers exploré. Le Seigneur des anneaux n’est pas plausible, mais la cohérence de l’univers créé par Tolkien le rend crédible, et le lecteur peut connecter avec les émotions vécues par les personnages.

Quel ton adopté?

Spurgeon, lorsqu’il interviewait Ed Brubaker (CR Sunday Interview: Ed Brubaker, www.comicsreporter.com, 24 juin 2012) offrait ce préambule à l’une de ces questions : « When I read a bunch of your Captain America recently, I was surprised how somber it was. I don’t mean that it was depressing or sad, I mean serious and sober. »

Nous avons lu cette phrase bien après avoir démarré la rédaction de nos différents récits et considérons qu’elle cadre bien avec ce que nous essayons de produire. Nos dialogues sont emprunts d’une forme de sobriété. Certains diraient d’une forme de banalité, et nous l’assumons. Nous ne souhaitons pas écrire de dialogues transcendants. Nous voulons davantage dégager des ambiances ambigües, comme si les personnages étaient incapables de réconcilier tous les mystères qui les entourent ou tous les mensonges qu’ils ont inventés et racontés aux uns et aux autres et à eux-mêmes.

Les défis de la rédaction : Diviser pour régner – Partie I

L’écriture de cette aventure est construite en deux portions : la description des lieux dans un premier temps, puis les événements s’accélèrent et des ellipses sont insérées pour comprimer l’action. Aussi, le scénario contient beaucoup de silence. Benson est un professionnel, il n’a pas à exprimer tout haut ses états d’âme ou ses questionnements.

Laisser le lecteur découvrir l’histoire : l’exemple la série The Wire

À partir de travaux universitaires, Terressa Lezzi commentait la série télé The Wire. Elle écrivait : « The result of this style was a show that allowed viewers the satisfaction of discovering the beauty of a story, instead of having it explicitly and repeatedly pointed out of them. » (« Why You Love The Wire, Explained in Fasciting Detail », www.fastcompany.com).

Marc Alan Fishman va un peu dans le même sens lorsqu’il affirme que les meilleures bandes dessinées sont celles qui prennent le temps de bien présenter leur concept en cinq ou six aventures (« How To Succeed in Comics Without Really Trying », www.comicbookdaily.com, 25 février 2012). Brian K. Vaughan va dans le même sens et affirme dans une entrevue qu’il n’avait pas écrit un dénouement fort à la fin de la première aventure de sa série SAGA (The Beat « Interview : Brian K. Vaughan on SAGA, Lost, Twitter and more », comicsbeat.com, 14 mars 2012). Nous sommes, naturellement, davantage en accord avec ce point de vue, mais nous verrons dans de prochains commentaires que d’autres analystes sont des partisans d’une approche plus directe.

Commenter une scène : Une opportunité à saisir

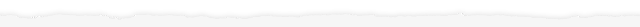

Sur l’image ci-jointe, vous verrez la version initiale de la scène de tir et celle qui a effectivement été publiée. Nous avons demandé une correction, car la version originale ressemblait davantage à un tir manqué et surtout très improbable compte tenu de la trajectoire. Dans la version finale, on joue sur l’anticipation de Benson.

Qui sont Grant, Lee et Buffalo?

Dans l’aventure « La prise de contrôle – partie II », lorsque Grant, Lee et Buffalo se présentent, Jason demande s’il s’agit d’un groupe rock. La réponse est qu’il y a bien eu un groupe rock du nom de Grant Lee Buffalo. Nous trouvions la combinaison des noms intéressante et la réplique de Jason, un joli clin d’œil.

Éviter la surdramatisation

Dans l’aventure « Une offre ferme », notre idée initiale était de renverser la situation. Nous avions envisagé que Wade apprenne, on ne sait comment, l’infidélité d’Éva. Il y aurait eu une scène de violence où Wade aurait giflé son épouse. Blascovitch serait arrivé et aurait alors défendu Éva ou carrément tué Wade. Naturellement, nous préférons notre scénario définitif. Nous l’apprécions davantage, car Éva n’est pas une victime qui prend une décision sous le coup de l’émotion et des circonstances. Lorsque Brookbank et Blascovitch lui font une offre, elle étudie froidement la situation; c’est son ambition qui l’amène à choisir de rompre avec sa vie actuelle. Nous croyons que, par cette scène, Éva acquiert plus de caractère, ce qui offre un potentiel dramatique plus intéressant.

La difficile cohérence d’un récit

Dans l’aventure « Déception », Wood était initialement présent dans le scénario initial. Il était un acteur silencieux. Nous souhaitions l’introduire afin que le lecteur comprenne qu’il gravitait dans l’univers de nos personnages principaux depuis un certain temps et que le fait que Brookbank l’avait choisi pour occuper une position dans le Black Orchestra n’était pas fortuit. L’ennui avec cette présence résidait dans l’aventure « Éclaboussure » : Lorsque Wood se présente à Éva, la scène donne l’impression qu’ils se rencontrent pour la première fois. Nous avons donc biffé la présence de Wood dans le premier récit.

Ne pas chercher à cacher ses références

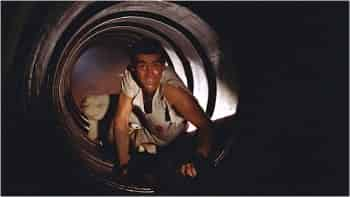

Nous sommes continuellement bombardés de récits (télé, cinéma, journaux, livres, etc.). Inconsciemment ou même de façon parfaitement volontaire, nous empruntons des idées que nous avons vues ailleurs et les insérons dans notre récit. Ainsi, dans l’aventure, « L’épreuve », nous avons repris la scène du tunnel qui se réchauffe et de la grille électrifiée du film Doctor No. Peut-être que plusieurs avaient noté l’emprunt. Nous n’avons pas cherché à le camoufler; c’est pourquoi Jason y fait explicitement référence dans une de ses répliques.

Vous lisez dans les pensées, vous?

On retrouve sur le Net plusieurs analyses se plaignant que les plus récents comic books se lisent beaucoup plus rapidement que ceux des années 60 ou 70. Faut-il s’en plaindre? Nous ne le croyons pas. Trop souvent, ces récits contenaient trop de texte; les bulles répétaient ce qui était déjà dessiné. Aussi, les bulles de pensées, celles en nuage, devenaient très commodes pour nous expliquer ce qu’il se déroulait, même si cela tuait le suspense. Au cinéma, à l’exception du recours à la voix hors champ, nous accédons aux pensées des personnages par la force de l’image, ce qui peut donner des scènes encore plus fortes, car elles laissent aux spectateurs la liberté de les interpréter. Nous nous sommes donc fixés comme condition supplémentaire d’éviter de redire en mot ce que l’image nous montrait déjà. En ce sens, nous n’entendons pas recourir aux bulles de pensée.