Rédaction

Les ramifications de la vie de nos personnages

Pour nos personnages, nous cherchons, lorsque cela est possible, à leur créer une vie sociale. C’est-à-dire que nous voulons leur donner une vie qui dépasse le cadre des aventures où on les retrouve. Par exemple, pour Cesar, nous souhaitions qu’il ait une épouse et des enfants. Ainsi, il n’existe pas uniquement pour interagir avec les autres personnages de l’intrigue, mais aussi parce qu’il a une vie à l’extérieur de celle-ci.

Réparer ce qui n’est pas brisé?

Nous sommes tombés sur l’entrevue de Michael G. Wilson qui cherchait à expliquer comment le succès de la franchise James Bond. L’un des points qu’il amenait était que l’équipe avait cherché à réinventer le mythe avant qu’il ne soit trop éculé (Edaward Cross, « Skyfall exclusive: An Interview with Producer Michael G. Wilson », www.comicbookmovie.com, 13 février 2013). Du même souffle, Harvey Weinstein admettait qu’il avait commis des erreurs dans la promotion du film The Master, ce qui, selon lui, expliquait pourquoi celui-ci n’avait pas rejoint son public (Sean O’Connell, « Harvey Weinstein Admits He Mis-Marketed The Master », www.cinemablend.com, 29 janvier 2013).

Nous voyons dans ces deux affirmations une forme d’humilité qui permet, en admettant ses erreurs, de tirer des leçons pour de prochaines situations similaires.

Bousculer les conventions par des nouvelles

Revenons sur des idées que nous avons déjà développées, mais avec de nouvelles références afin d’enrichir nos réflexions. La ligne est mince entre les recettes et les conventions d’un style de film. Darren, dans son analyse du film Die Hard, rappelle que ce film a très bien fonctionné parce qu’il exploitait toutes les conventions du film d’action sans avoir transformé le scénario en une liste d’articles à cocher (Darren, « non-Review Review: Die Hard », them0vieblog.com, 8 janvier 2013).

Cette notion de convention peut être encore plus difficile à dépasser dans un contexte occidental où les scénarios sont généralement construits autour d’affrontements entre deux ou plusieurs éléments qui se terminent par la domination de l’un deux (the signifiance of plot without conflict). Dans un tel paradigme, il peut devenir très difficile de développer de nouvelles idées. Dans ce contexte, tuer le personnage principal peut offrir un bel élan dramatique. Malheureusement, ce cliché est trop souvent utilisé pour relancer une série et ne berne plus les lecteurs qui savent très bien que le personnage en question reviendra d’outre-tombe (Mike Romo, « RIP Peter Parker (Again), RIP My Faith in Marvel (Again) », http://ifanboy.com, 1er juillet 2013). Sa mort et son retour annulent l’effet dramatique et l’effet d’apprentissage, puisque, trop souvent, le retour signifie le retour du statu quo, soit la situation qui a précédé les événements tragiques (Steve Morris, « Second Opinion: Batman # 17 », http://comicsbeat.com, 15 février 2013). Morris pense aussi que ces concepts sont ceux des auteurs et qu’ils ne cadrent pas toujours avec l’essence même des personnages ou de la série que l’on veut développer.

Une solution? Mark Waid l’a déjà donnée par des scénarios misant sur des enjeux plus intimistes. En ce sens, McMillan cible les éléments clés du Hawkeye, développés par Matt Fraction : « The excitement here is that Hawkeye doesn’t wear his costume all that much and acts like a real life human being once in a while. He cracks some jokes and has some sense of his own mortality when he or his friends get shot at. He is hopeless at superheroics (i.e. fallible). » (Graeme McMillan, “What makes Hawkeye so special?”, Newsarama, 8 mai 2013). Pour réussir à traiter de petits drames, il faut prendre le temps de les développer. Daniel Champion amène une idée intéressante : « That’s ‘story’ and so often in comics, we don’t see it. A story is about something and is told through moments that happen. In comics, we only ever seem to get a bunch of things that happen, with no ‘about’ […] and that’s is a waste. » (Daniel Champion, « Comics is Sh*t », www.comicbookdaily.com, 29 janvier 2013.). L’histoire dépasse les événements présents dans les cases. Prendre le temps de développer une histoire peut signifier introduire des personnages qui ne se révéleront que plus tard (Graeme McMillan, « …Who is that Again? », Newsarama, 30 janvier 2013.

La course d’obstacles de rebondissements dramatiques

Il y a quelques mois, le petit écran diffusait les épisodes de la série « Strike Back », qui ressemble beaucoup, selon nous, à la série 24. Plus nous regardions d’épisodes et plus nous constations que les scénaristes étiraient l’intrigue pour se rendre à 12 ou 24 épisodes. La nécessité de créer des rebondissements pour maintenir l’intérêt au lieu de miser sur une trame plus dense a eu pour effet de faire prendre à l’aventure la forme d’une course d’obstacles. Nous ne disons pas qu’il s’agit là d’une mauvaise télé, au contraire, c’est agréable à regarder, mais l’on sent que le potentiel aurait pu être exploité de façon plus convaincante.

Dans le même ordre d’idées, le scénario de notre aventure « La plongée intérieure », dont le titre original était « La course contre la montre », présentait une tout autre première mouture. Le scénario n’était pas encore terminé qu’il comptait déjà 95 planches, car nous l’écrivions en suivant cette logique de course d’obstacles : un premier événement menant à un second, etc. Cependant, plus nous avancions dans notre récit et moins il semblait fonctionner. Nous avons donc éliminé beaucoup de choses pour ne conserver que les éléments essentiels : les montres qui peuvent avoir une signification, le gadget qui produit un mur de protection invisible et Fabien qui fait cette étrange rencontre mystique avec ses collègues décédés. Au final, nous avions un récit beaucoup plus court, plus direct et qui, à notre avis, est plus plaisant.

La densité de notre récit

Dans le plan initial, les trames secondaires « Les Vautours » et « l’Exil » devaient uniquement traiter des événements passés pour le premier et de Benson pour le second. Nous avons décidé, en cours de route, d’utiliser ces trames comme un complément plus direct aux événements se déroulant dans notre trame principale « Le Cycle des ténèbres ». Nous considérons, en effet, que cette formule nous donne plus de latitude pour développer notre récit.

La construction d’un personnage

La construction d’un personnage devrait se faire par une couche successive de petites touches de couleurs. Naturellement, cette formule demande du temps et de la patience de la part du lecteur et une volonté de ce dernier de souhaiter explorer le personnage. En reprenant des passages de l’analyse de Darren sur le film Zero Dark Thirty, voici ce que l’on retrouve sur l’un des personnages : « The “enhanced interrogation” in the film is mostly conducted by Dan, the CIA operative played by Jason Clarke. Clarke is not a low-level army officer. He’s a veteran CIA officer. He keeps (and feeds) monkeys. He has a PhD and is characterised as quite intelligent. He uses words like “tautology”, and it’s clear that he has some idea what he is doing. While he manipulates those people in his custody, he is consistently portrayed as level-headed and rational. He’s not an angry sadist lashing out some pent up frustration or aggression at a hapless victim. » Il ajoute : « He might be smart, and he might be educated, but it’s clear that he has been tainted by what he is doing. Mid-way through the film, he opts to get out of the torture unit. And he complains about the death of his monkeys. It’s a moment that exists to make his priorities clear. This is a man who routinely tortures and causes suffering to human beings. At the end of it all, however, the only sympathy he has is for a bunch of monkeys. » (« Who We Are In The Dark: Zero Dark Thirty & Torture… », Darren, them0vieblog.com,21 janvier 2013). Cette analyse est plutôt déductive, car il n’y a pas de grandes scènes explicatives où le personnage explique ses états d’âme, le spectateur doit y aller de ses propres interprétations.

Nommer ses personnages

Cathy Perkins explique que, lorsqu’elle développe un personnage, elle lui donne un nom (« Building 3-D Characters », Cathy Perkins, http://thethrillbegins.blogspot.ca, 25 octobre 2012). Nous accordons une certaine importance au nom. Nous donnons à nos personnages des noms courts, généralement deux syllabes. Nous cherchons aussi des noms qui claquent, nécessitant pratiquement que l’on élève la voix pour prononcer la dernière syllabe. Ce souci est principalement vrai pour les personnages récurrents.

Centrer sur les personnages

Nous avons déjà beaucoup parlé de Mark Waid et de ses techniques de rédaction centrées sur les personnages plutôt que sur les grosses machinations complexes. Nous jugeons que ce phénomène s’inscrit dans l’air du temps. FamousMonster, dans son analyse de Skyfall, mentionnait : « The screenplay, written by John Logan, Neal Purvis, and Robert Wade, is a swaggering return to classic Bond, with an intense focus on characterization and action, as opposed to some of the more recent Bond films, which seem primarily concerned with car chases and stunt sequences. » (Movie Review: Skyfall, FamousMonster, http://www.geeksofdoom.com, 9 novembre 2012). Mendes confirmait, quelques mois auparavant, ce choix : « Yes, they do have a history […]. It’s much more personal story than your traditional “I’ve got a nuclear device and I’m going to blow up the world, Mr. Bond.” […] You Know, just making it bigger is not going to make it any more scary. » (« We’ve been expecting you Mr. Bond », Dan Jolin, Empire, n° 280, octobre 2012, p. 94-103.).

Sans peut-être le savoir, Joss Wheden va, possiblement, dans la même direction pour son Avenger 2. Il déclarait : « The Avengers 2 would go deeper instead of bigger. Honestly after a huge battle like the one we saw in the first film, it be nice to get a more personal story and take a step back from the big hefty action. Apparently he wants to go so deep and personal that it will be painful. » (« Joss Whedon Talks ‘Avengers 2′ Script, ‘S.H.I.E.L.D.’ TV Show & Marvel Films », eelyajekiM, www.geeksofdoom.com, 11 janvier 2013).

Question de Timing

On retrouve le phénomène dans différentes formes d’art (musique, cinéma, etc.) où la production d’un artiste est au diapason des goûts du jour. À la question qui lui était posée concernant l’intérêt plus grand qu’on accordait à son travail, Mark Waid constatait : « I’m not doing anything I haven’t been doing the last 10 or 15 years in terms of how I approach story, how I approach characters, how I approach narrative. At this exact moment there seems to be room in the marketplace for stuff that is a little less formulaic and a little less like what we’ve seen before. A little less dark. A little less dystopic, without being quote-unquote « fun. » Maybe that’s what people are responding to. I don’t know.» (Interview #22 – Mark Waid, comicsreporter.com, 10 janvier 2013).

Le phénomène inverse peut se produire : on peut avoir beaucoup de succès avec une œuvre et refaire un produit similaire qui ne captera pas l’attention du public. C’est vrai dans le milieu artistique, mais, globalement, c’est également vrai pour toutes les formes d’innovation.

Rendre le tout excitant

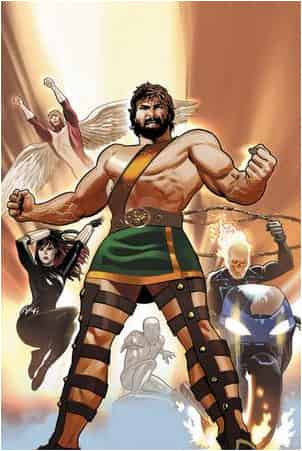

Graeme McMillan, reprenant les propos de Roger Stern, étudiait l’échec de la série Champions (Marvel). Selon Stern, cette série était uniquement un ramassis d’idées destinées à développer un concept éditorial sans fondement particulier. McMillan ajoute que les Avengers ou les Defenders pouvaient aussi être accusés de concept éditorial. Il conclut que la série n’a pas fonctionné simplement parce qu’elle n’était pas « entertaining enough (suffisamment divertissante) » (« On « Fake Books » and the Reason Behind Super-Teams », www.newsarama.com, 2 février 2012).Il s’agit d’une idée qui mériterait d’être développée davantage, nous y reviendrons.