Suppléments

-

Réparer ce qui n’est pas brisé?

Nous sommes tombés sur l’entrevue de Michael G. Wilson qui cherchait à expliquer comment le succès de la franchise James Bond. L’un des points qu’il amenait était que l’équipe avait cherché à réinventer le mythe avant qu’il ne soit trop éculé (Edaward Cross, « Skyfall exclusive: An Interview with Producer Michael G. Wilson », www.comicbookmovie.com, 13 février 2013). Du même souffle, Harvey Weinstein admettait qu’il avait commis des erreurs dans la promotion du film The Master, ce qui, selon lui, expliquait pourquoi celui-ci n’avait pas rejoint son public (Sean O’Connell, « Harvey Weinstein Admits He Mis-Marketed The Master », www.cinemablend.com, 29 janvier 2013).

Nous voyons dans ces deux affirmations une forme d’humilité qui permet, en admettant ses erreurs, de tirer des leçons pour de prochaines situations similaires.

-

Les retouches (Virus Partie III) – La suite

La bande dessinée est un travail d’équipe. Il peut arriver que le scénariste demande de retoucher une image pour assurer une meilleure cohérence de l’histoire. Dans cette aventure, nous considérions que les postures de Benson et de Jason montraient plutôt qu’ils étaient désintéressés par la conversation; elles manquaient également de cohérence avec la case qui suivait.

-

Un fanatisme en remplace un autre

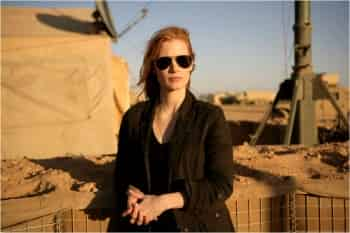

Nous avons déjà parlé du film Zero Dark Thirty, mais, il y a quelques mois, nous sommes tombés sur une critique du DVD. L’auteur du film parle de Maya, l’héroïne du film. Il mentionne : « Her fanatical pursuit of Bin Laden helps to neutralise ordinary moral qualms. ». Il ajoute : « This awareness of the torturer’s hurt sensitivity as the (main) human cost of torture ensures that the film is not cheap rightwing propaganda: the psychological complexity is depicted so that liberals can enjoy the film without feeling guilty. This is why Zero Dark Thirty is much worse than 24, where at least Jack Bauer breaks down at the series finale. » Nous trouvons très intéressant l’idée qu’une forme de fanatisme puisse être annihilée et remplacée par une autre, mais, surtout, que des rebondissements dramatiques permettent au spectateur de se détacher de conflits qui devraient normalement l’affecter. (Slavo Zizek, « Zer Dark Thirty: Hollywood’s gift to American Power », The Gardian, Vendredi 25 janvier 2013).

-

Mais qu’est-ce qu’il dit? (Le Chevalier Blanc)

-

Bousculer les conventions par des nouvelles

Revenons sur des idées que nous avons déjà développées, mais avec de nouvelles références afin d’enrichir nos réflexions. La ligne est mince entre les recettes et les conventions d’un style de film. Darren, dans son analyse du film Die Hard, rappelle que ce film a très bien fonctionné parce qu’il exploitait toutes les conventions du film d’action sans avoir transformé le scénario en une liste d’articles à cocher (Darren, « non-Review Review: Die Hard », them0vieblog.com, 8 janvier 2013).

Cette notion de convention peut être encore plus difficile à dépasser dans un contexte occidental où les scénarios sont généralement construits autour d’affrontements entre deux ou plusieurs éléments qui se terminent par la domination de l’un deux (the signifiance of plot without conflict). Dans un tel paradigme, il peut devenir très difficile de développer de nouvelles idées. Dans ce contexte, tuer le personnage principal peut offrir un bel élan dramatique. Malheureusement, ce cliché est trop souvent utilisé pour relancer une série et ne berne plus les lecteurs qui savent très bien que le personnage en question reviendra d’outre-tombe (Mike Romo, « RIP Peter Parker (Again), RIP My Faith in Marvel (Again) », http://ifanboy.com, 1er juillet 2013). Sa mort et son retour annulent l’effet dramatique et l’effet d’apprentissage, puisque, trop souvent, le retour signifie le retour du statu quo, soit la situation qui a précédé les événements tragiques (Steve Morris, « Second Opinion: Batman # 17 », http://comicsbeat.com, 15 février 2013). Morris pense aussi que ces concepts sont ceux des auteurs et qu’ils ne cadrent pas toujours avec l’essence même des personnages ou de la série que l’on veut développer.

Une solution? Mark Waid l’a déjà donnée par des scénarios misant sur des enjeux plus intimistes. En ce sens, McMillan cible les éléments clés du Hawkeye, développés par Matt Fraction : « The excitement here is that Hawkeye doesn’t wear his costume all that much and acts like a real life human being once in a while. He cracks some jokes and has some sense of his own mortality when he or his friends get shot at. He is hopeless at superheroics (i.e. fallible). » (Graeme McMillan, “What makes Hawkeye so special?”, Newsarama, 8 mai 2013). Pour réussir à traiter de petits drames, il faut prendre le temps de les développer. Daniel Champion amène une idée intéressante : « That’s ‘story’ and so often in comics, we don’t see it. A story is about something and is told through moments that happen. In comics, we only ever seem to get a bunch of things that happen, with no ‘about’ […] and that’s is a waste. » (Daniel Champion, « Comics is Sh*t », www.comicbookdaily.com, 29 janvier 2013.). L’histoire dépasse les événements présents dans les cases. Prendre le temps de développer une histoire peut signifier introduire des personnages qui ne se révéleront que plus tard (Graeme McMillan, « …Who is that Again? », Newsarama, 30 janvier 2013.